늑장을 부리면서 고속버스터미널로 향했다. 이전까지는 무조건 가야겠다는 생각들로 가득차 있었고, 매일매일 날짜를 세가며 언제 가는날이 올까 고민고민했었지만 터미널로 가는 버스안에서는 왠지 가기 싫은 기분까지 들고 있었다. 외롭고 힘든거야 어쨌거나 참을 수 있고 뭐 그렇게 살아왔지만, 무언가 바쁘게 변하고 또 그 변화에 맞추어 가야하는데 잠시 그곳에서 벗어나 있다는 것이 기쁘기도 하고 아쉽기도 하고 만감이 교차했다.

|

|

|

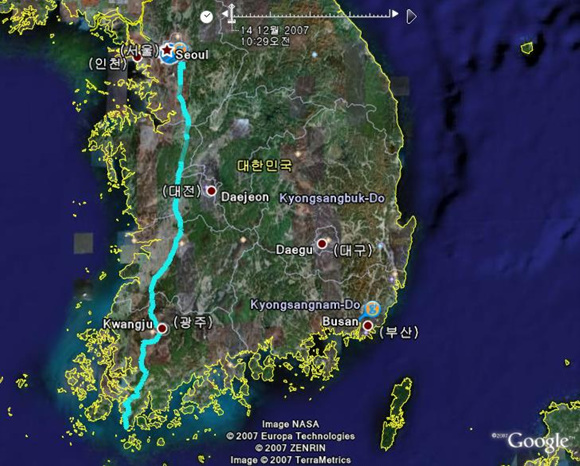

몸을 싣고 나서 머리가 멍해졌다. 계속 다른짓들을 하려고 노력해보지만, 전혀 집중이 되지 않는다. 광주까지 가는 버스 안에서는 그저 멍한 공허함이 가득했다. 3시간정도가 지났을까? 빛고을이라는 광주에 도착했다. 이름도 참 예쁘다. 광주(光州 : 빛 광, 고을 주)라는 이름이 이렇게 예뻐 보이는 건 또 처음이다.

"워매... !!#$%^*&^%..."

구수한 남도 사투리가 터미널 여기저기서 들려온다. 매표소 직원과 나와의 표준말 대화가 어색할 지경이다. 그렇게 남도에서 재미있는 신고식을 치루었다. 광주는 직할시 답게 서울과 크게 다를바 없는 도시의 모습을 하고 있었다. 여기저기 아파트들이 즐비하고 아주 높지는 않지만 높은 건물들이 여기저기 있었다. 사람들도 많은 것이 도시에 사는 나에게는 그다지 인상적이지 않다.

뎅장! 땅끝으로 가는 차가 10분전에 떠났다고 한다. 어쩔수 없이 해남을 거쳐서 가야하는수 밖에 없었다. 땅끝으로 가는 차는 광주에서는 2시간에 한번씩 있다고 하니 이런 낭패가 또 없다. 호남에 접어든지 한시간이 넘게 지났는데도 전혀 모르고 있었다. 해남으로 가는 버스 안에서 넓게 펼쳐진 호남평야의 모습을 보니 가슴이 탁 트이는 느낌이었다. 수도권에서 보던 논밭하고는 스케일에서 차원이 다르다.

해남 터미널, 드디어 나의 호기심을 자극하는 장면들이 연출이 됐다. 예전에 경북 영덕에 있는 터미널에 갔을때, 70~80년대를 연상시키는 터미널의 낙후(?) 된 모습에 재미가 있었는데 해남 터미널도 딱 그 모양새를 하고 있다. 들어서있는 컴퓨터와 편의점이 조화를 이루지 못할 정도로 어색해 보였다. 다소 허름한 터미널이었지만 그 안에는 남녀노소 할 것없이 많은 사람들이 버스를 시다리고 있었다. 특히 재미있는 것은 아까 광주에서 들리던 남도 사투리가 더 강하고 진하게 들린다. 아이들에게서도 남도 사투리가 들린다. 서울 촌놈이 괜히 웃음이 나지만, 애써 참으려다보니 미친놈 마냥 히죽거리게 된다. 드디어 땅끝 행 버스가 왔다. 털털거리는 군내버스를 타고 땅끝마을을 향할때는 해가 완전히 져가고 있었다.